Project | 東5Gエリア拡大プロジェクト Project Story

移動通信黎明期から30年以上の経験を武器に、激増する「5G」基地局工事に挑む。

Prologueプロローグ

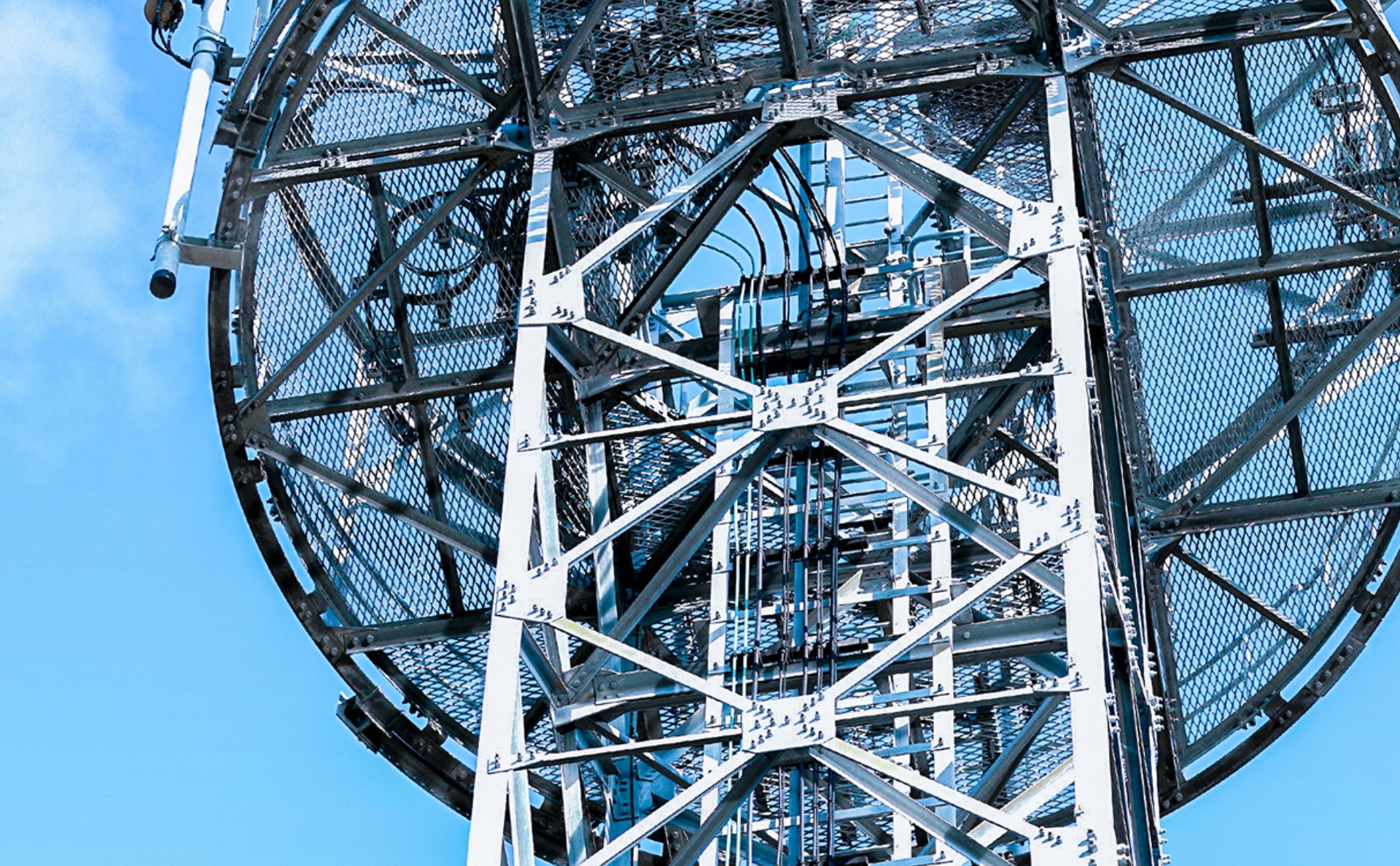

日本政府が2024年度までの実現を呼びかけ、急ピッチで進められている「5G整備計画」。 自動運転、遠隔治療、無人建機での災害復旧作業、農業・測量・点検・災害救助・警備・配送などへのドローン活用、AR/VR技術等を用いたライブ視聴やスポーツ観戦……。超高速・低遅延・多数同時接続という特徴をもつ5Gは、地方創生やさまざまな社会課題解決のインフラとして期待を集めている。

この5G通信網の構築において、基地局の整備に大きな役割を果たしているのが住友電設通信システム事業部だ。 部員数約40名・業務委託作業員約200名という限られた人員で、各携帯キャリアの主導のもと、2021年だけで約2,800以上の基地局を施工(※一部4Gも含む)。

携帯電話以前、自動車電話などアナログの時代から基地局整備に取り組み続けているアドバンテージを活かして、5Gを活用した新しい社会の土台を築き続ける通信システム事業部のメンバーに話を聞いた。

Memberメンバー

部長

N.K.

(1996年入社)

通信システム事業部

屋外工事チームリーダー

H.T.

(1999年入社)

通信システム事業部

屋内工事チームリーダー

T.T.

(2006年入社)

通信システム事業部

屋内工事チーム

I.D.

(2015年入社)

通信システム事業部

屋外工事チーム

N.K.

(2018年入社)

通信システム事業部

ビルの屋上でも屋内でも。

急ピッチで進められる基地局整備に対応。

通信システム事業部約40名と

業務委託パートナー約200名で臨む。

携帯電話基地局工事は、通信システム事業部の売上の8割を占める。周波数の追加に伴う4Gの増設や改修工事もあるものの、メインはやはり5Gエリア構築工事だ。携帯キャリアごとに年間数百局もの建設工事を受注しており、5Gエリアの拡大に大きく貢献している。移動通信システムの黎明期より30年以上基地局工事に取り組んできたからこそ、この役割を担えていると言えるだろう。

ただ、蓄積されたノウハウがあるとはいえ、その圧倒的な物量とスピード感に対応していくのは並大抵のことではない。現在の状況について、部長のN.K.はこう言う。「5Gに周波数が割り当てられた当初は4~5年計画の予定でした。ただ、各キャリアとも前倒しで進めることを目標としているため、基地局工事は急ピッチで進められている状態です」。一つひとつの基地局に時間はかけられない。自然と短納期の案件が増えてくる。現在は通信システム事業部のメンバー約40名が施工前の調整や施工管理を担う。実際に施工を行う業務委託パートナーの作業員は約200名。N.K.によれば、「社員も作業員も、人員に余裕があるとは言えない状況」とのことだ。しかし、人数がいればいいというわけではない。必要となるのは、あくまで確かな知識をもったプロフェッショナルだ。物量と短納期に対する人員の不足。こうした課題に対して、通信システム事業部はさまざまな対策をもって取り組み続けている。

肝要なのは、工期の6割を占める

交渉パートの短縮。

あなたは今、このページをスマートフォンで見ているだろうか?あなたがリンクをタップして送信したリクエストを受けて、本サイトのサーバからネットワークセンター、そして「基地局」を介して手元のデバイスにこのページのデータが届けられている。住友電設が施工しているのは、この「基地局」だが、その存在をあまり意識したことのない人がほとんどだろう。「基地局はさまざまな場所にあります。鉄塔やコンクリート柱、ビルの屋上はもちろん、屋内にも設置されています」とN.K.。こうした多様な基地局について、通信システム事業部では大きく屋外と屋内にチームを分けて対応している。

屋外チームのリーダーのひとりであるH.T.に、受注の流れについて聞いた。「私が担当しているキャリアの屋外工事の場合、半径200~300mの範囲などのエリアで受注しています。5Gであれば想定局数は200局程度で、社員2名、業務委託作業員30名ほどで約1年かけて施工していきます」。5Gの場合、特に後発キャリアの場合は基地局を新設することも少なくないが、基本的には既設の4Gの基地局に併設するケースが多い。「都市部ではビルの屋上に設置することが多いです。キャリアより指定のあったエリアから、建物の高さや遮蔽物の少なさなどを踏まえ、適切な物件の選定を行っていきます」。設置条件をクリアした物件があれば、ビルのオーナーや管理会社の承認を得て、調査を実施。その後、図面を作成し、キャリアの承認を受けて契約締結後、実際に施工していくことになる。この交渉パートが「一連の業務のなかで最も時間を要する」と語るのは、屋内チームでリーダーを務めるT.T.だ。「設置交渉・契約締結が全体の工期の6割を占めます。実際の工事は1割、残りの3割は設計や免許申請などです」。ポジションや経験年数にもよるが、「屋内工事なら4件以上、屋外工事なら5~10件の担当現場」が毎日稼働している状況では、設置交渉等をいかに効率よく進めていくかが重要となる。そうすれば、実際の工事期間を少しでも長く確保できるからだ。

電波の停波を伴う切替作業には

現用システムへの知識が必要。

遠隔での施工管理で、効率化を図る。

担当件数の多い通信システム事業部では、他部署のように「すべての現場につきっきりで立ち会う」というのは難しい。通信システム事業部のメンバーは、基本的に本社オフィスにいながら遠隔で施工管理を行うことになる。「電話やビジネスチャットツールでのコミュニケーションを通して、現場への指示・安全指導・施工確認を行います。安全管理を徹底していくためにも、ここでのコミュニケーションは重要。私たちの想いをしっかりと伝えるよう心がけています」とT.T.は言う。

基地局工事の難しさについて、N.K.は次のように話す。「既設の4G基地局には、すでに多数の無線機があります。そこに5Gの無線機を設置するには、いったん電波を停めての切替作業が必要です。現用システムに対する知識と経験が求められる部分です」。H.T.も「事故のリスクがあるため、事前の施工計画が非常に重要になります。ときには4Gの基地局を移動させなければならないこともありますから」と続ける。無線機の種類は、1キャリアだけでも5~6種類あり、キャリアごとに使用する無線機が異なる。冒頭で「人数がいればいいというわけではない」と述べたのはこのためだ。「社員・作業員ともに、人材育成は継続的な課題」とT.T.。定期的な勉強会・切替前打ち合わせを行うことで、新旧のシステムへの知識向上を図っているという。

田舎では停波=携帯電話の不通となることも。

屋外工事チームの若手であるN.K.に、実際の切替作業の苦労を尋ねた。「たとえば先日は神奈川県の田舎の方で、既設の電波を停めることになりました。そうした場所では、都市部よりも基地局数が少ないため、どうしても携帯電話が不通になる場所が出てきてしまいます」。工事には短くとも2~3日を要するが、それでは近隣からのクレームにつながってしまう。そこで、複数の基地局を交互に施工することで「1日ごとに電波を復旧」させていったという。近隣の方への停波期間の周知、依頼主との契約期間の調整、作業員のスケジュールなど、各所に気を配りながらの工程調整が求められるが、屋外工事では天候の影響は避けられない。「そのときは仕方ありません。月ごとに施工目標局数が設定されているので、その月内でリカバリーできるようにあらためて調整していきます」。綿密な調整と柔軟な対応、どちらも必要となる。

5G利用のイベントまでに、屋上での作業に臨む。

ほとんどのメンバーが遠隔で施工管理を行うが、なかには現場に立つ機会が多い者もいる。屋内工事チームのI.D.もそのひとりだ。印象深い現場について聞くと、新宿のビルのイベント会場での施工について話を聞かせてくれた。「イベント会場の屋上にある足場での施工だったんです。会場の上のキャットウォークと呼ばれる足場を通ることになるのですが、下でイベントが開催されているときに通ることもあってとてもヒヤヒヤしました」。作業員はもちろん、その下にいる人にも「万が一」があってはいけない。そのため、安全面には最も気を配った。「『ものと人を落とさない』というのを念頭に安全装置の確認を徹底しました。あとキャットウォークの真下にランボルギーニがあったときは、別の意味で生きた心地がしませんでした(笑)」。5Gを利用したイベントプログラムも予定されていたため、納期に調整の余地はない。安全管理はもちろん、ケーブルの誤切断などのトラブルが起きないよう、事前の検討会などの段取りを踏んだうえでしっかりと工事に臨んだという。

5Gを利用した新ビジネスの潮流へ。

知識のボトムアップに取り組んでいく。

5Gエリアを構築する目的とは?

加速する5Gエリアの構築だが、一方でその目的はまだ模索され続けているところがある。N.K.は言う。「実は、特に建物屋内については、むやみに5G基地局設置が進められているわけではありません。I.D.の話にあった5G活用イベントの会場や、東京五輪の会場となった日本武道館など、一部では先行しましたが、それはエンターテインメント活用という目的があったから」。しかし、LTEでも十分目的が果たせる環境であれば、施工の意義は薄い。「5Gエリアを構築して、じゃあ何をやるのか。そこを世の中全体で模索している最中だと思います」。無人建機による作業など、ドラスティックな変化が社会に浸透するまでにはもう少し時間がかかる。近い将来、具体的に5Gを利用してどのようなサービスを行っていくか、どのようなビジネスが誕生するのか。「そこに私たちは絡んでいかなくてはいけないんです」とN.K.は強調する。

5G、そして6Gへ。

そこで求められてくる知識は、携帯電話がどうやってつながっているのかというネットワーク技術の部分となる。「MCPCなどのネットワーク技術系資格の取得を促しているのはそのためです。電波エンジニア、マルチエンジニアの育成、知識のボトムアップに取り組んでいく必要性を感じています」。移動通信システムはこれまで約10年のサイクルで新世代方式に進化している。5G商用化は2020年にスタートしたばかりだが、2030年代に向けたBeyond5G、つまり「6G」の研究もすでにスタートしている。「移動通信システム黎明期から蓄積されてきた基地局に併設される形で、現在のエリア構築は進んでいます」。変化の激しい通信業界だが、その実、古くからの経験が求められる。「長年の経験をもつ先輩たちとともにそこに取り組むのはもちろん、これからの展開を踏まえた幅広い知識の習得も目指しています。これから入社される方にも、その一員として一緒に成長していってもらえたらうれしいです」。そうN.K.は締めくくった。